Пушкин в творчестве

чувашских художников

Многие чувашские художники запечатлели на своих картинах приезд Пушкина в Чувашию. Среди них - Герасим Дмитриевич Харлампьев (1913 – 1994).

О художнике Г.Д. Харлампьеве на портале "Культурное наследие Чувашии"

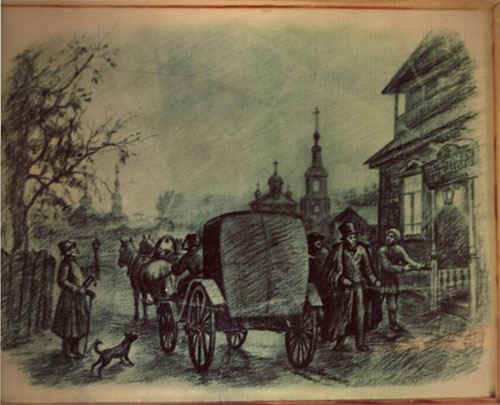

Вот как он изобразил приезд Пушкина в Чебоксары:

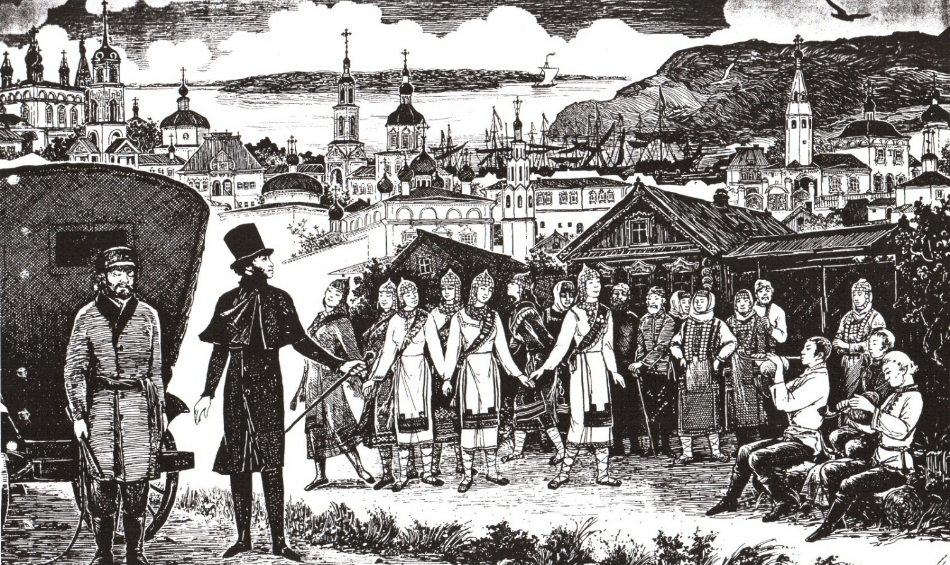

Художник Виктор Александрович Панин (1926 – 2009) тоже обращался к теме Пушкина, он автор картины «А.С. Пушкин в Чебоксарах».

Художник Виктор Александрович Панин (1926 – 2009) тоже обращался к теме Пушкина, он автор картины «А.С. Пушкин в Чебоксарах».

О художнике В.А. Панине на портале «Культурное наследие Чувашии»

Поэт любил участвовать в народных празднествах. Вот и у Панина: на картине «Приезд Пушкина в Чебоксары» Александр Сергеевич наблюдает, как чувашские красавицы кружатся в хороводе под звуки сарная. Подумать только, звучание этого древнего музыкального инструмента чувашей мог слушать когда-то сам Пушкин!

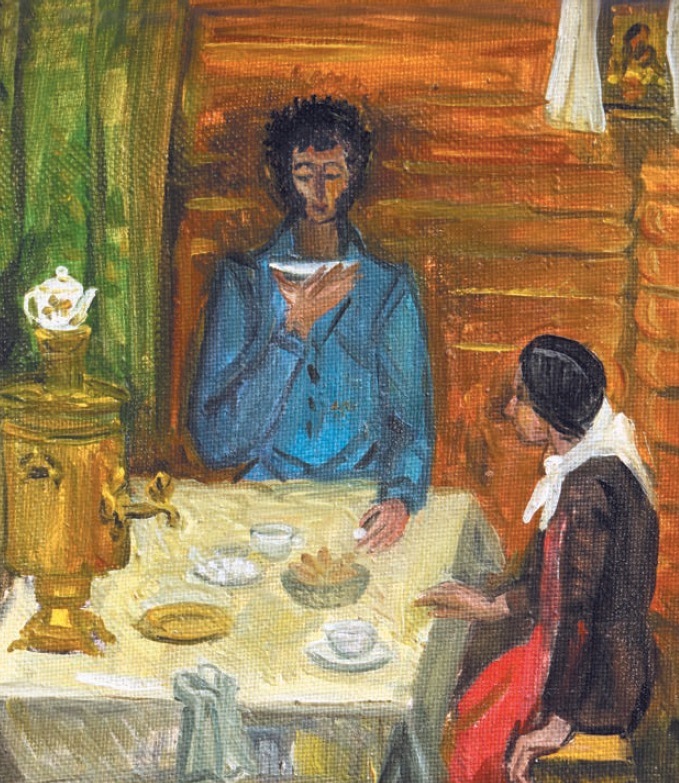

На картине «А.С. Пушкин в чувашской деревне Исмели» Виктор Панин изобразил радушный прием Пушкина чувашскими крестьянами.

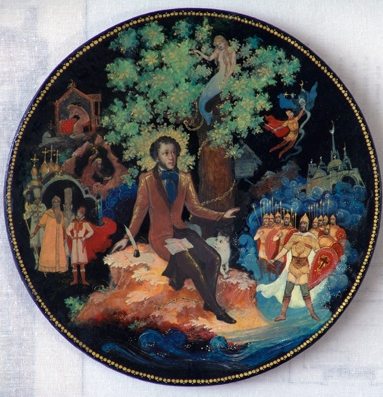

Панин является также автором серии картин «У Лукоморья», выполненных в палехском стиле.

Сергей Александрович Блохин – художник-живописец, график, педагог, член Союза художников России, заслуженный работник культуры Чувашской Республики.

Сергей Александрович Блохин – художник-живописец, график, педагог, член Союза художников России, заслуженный работник культуры Чувашской Республики.

Родился 20 августа 1949 года в деревне Мордовское Павловского района Горьковской области (ныне – Нижегородской) в большой и дружной семье. Родители воспитали одиннадцать детей.

Природный дар в юноше открылся рано. Еще с детства он оформлял школьные газеты к каждому празднику и мечтал научиться рисовать. Его стремления поощрялись в семье – первыми моделями юного художника стали именно домочадцы. С 1965˗1968 годы Сергей Блохин обучался в Павловском художественно-ремесленном училище у педагогов А.А. Маврычева и Н.Б. Смолина, которые помогали начинающему талантливому студенту пробуждать в себе творческие порывы, учили видеть и наблюдать жизнь, прививали любовь к искусству.

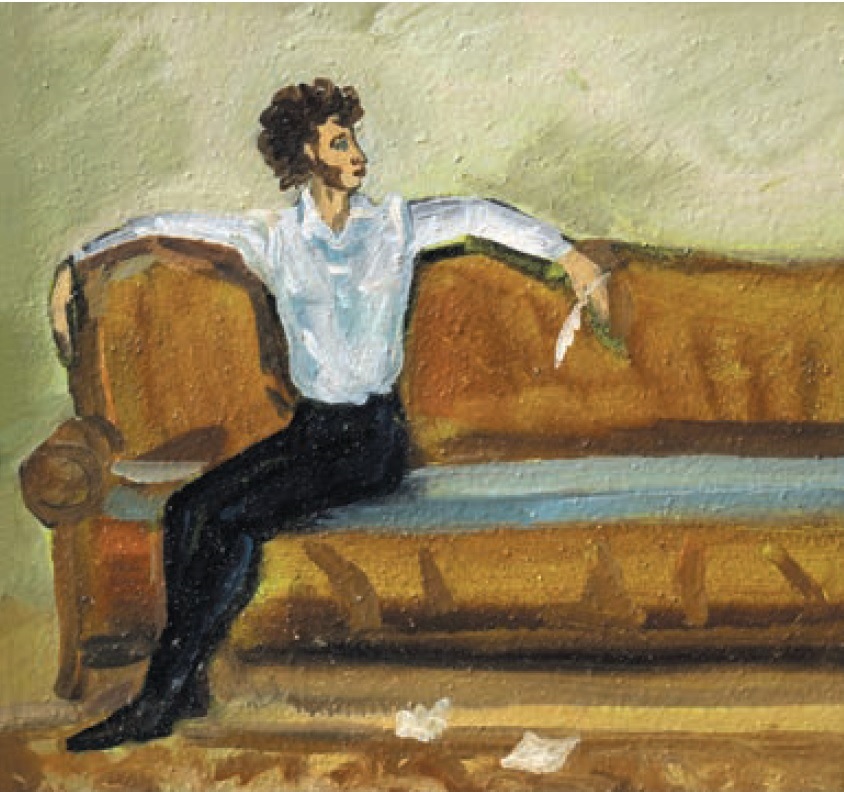

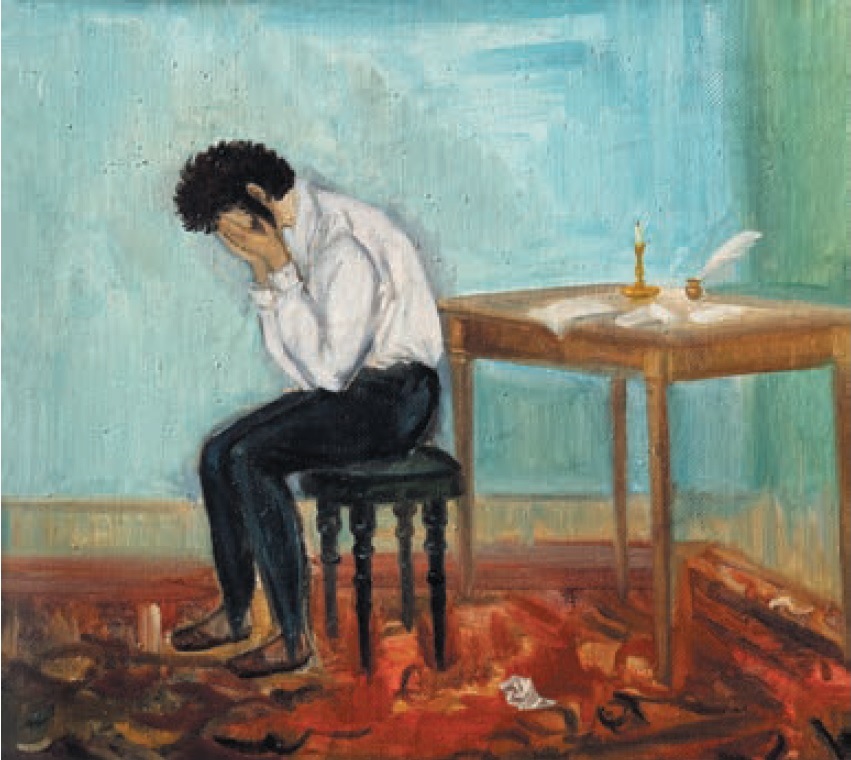

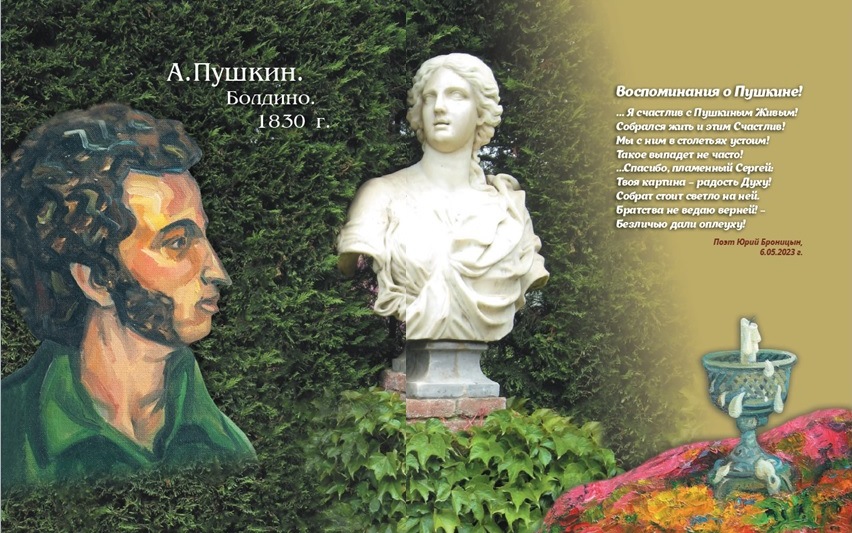

Особое место в творчестве Сергея Блохина занимает тема великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Замысел написать Александра Пушкина занимал художника долгое время, но взяться за серию работ, посвящённую поэту, Блохин решился только после поездки в Болдино. Бродя теми же тропинками, что и поэт, художник увидел в нём родственную и понятную душу. Живописец раскрывает образ поэта через повседневные хлопоты, с их радостями и печалями.

Замысел написать Александра Пушкина занимал художника долгое время, но взяться за серию работ, посвящённую поэту, Блохин решился только после поездки в Болдино. Бродя теми же тропинками, что и поэт, художник увидел в нём родственную и понятную душу. Живописец раскрывает образ поэта через повседневные хлопоты, с их радостями и печалями.

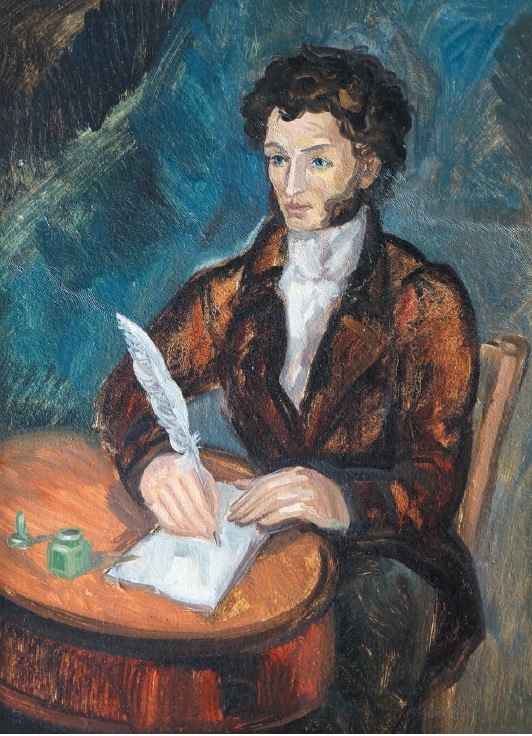

В 1985-1990 годы художник создает серию полотен: «Болдино. Золотая осень», «Болдинское поле», «Вдохновение», «А.С. Пушкин и большое зеркало», «Отъезд из Болдино», «Поэт и перо», «У стены», «Венчание, причастие», «Радость и муки творчества». Они не только о Пушкине. Через гения русской поэзии, как через абсолютную духовную ценность, художник осуществляет процесс самопознания, сквозь призму пушкинского взгляда пытается увидеть природу творчества.

Пушкин Сергея Блохина романтичен и, в то же время, земной, близкий по духу человек – то он сочиняет очередной литературный шедевр, то в мечтах о далеких странах или же в глубоких раздумьях о будущем России. Как отмечает автор, он искренне благодарен А.С. Пушкину за то, что тот поддержал его в трудное время, не дал «сломаться» и позволил сохранить свою индивидуальность.

Пушкин Сергея Блохина романтичен и, в то же время, земной, близкий по духу человек – то он сочиняет очередной литературный шедевр, то в мечтах о далеких странах или же в глубоких раздумьях о будущем России. Как отмечает автор, он искренне благодарен А.С. Пушкину за то, что тот поддержал его в трудное время, не дал «сломаться» и позволил сохранить свою индивидуальность.

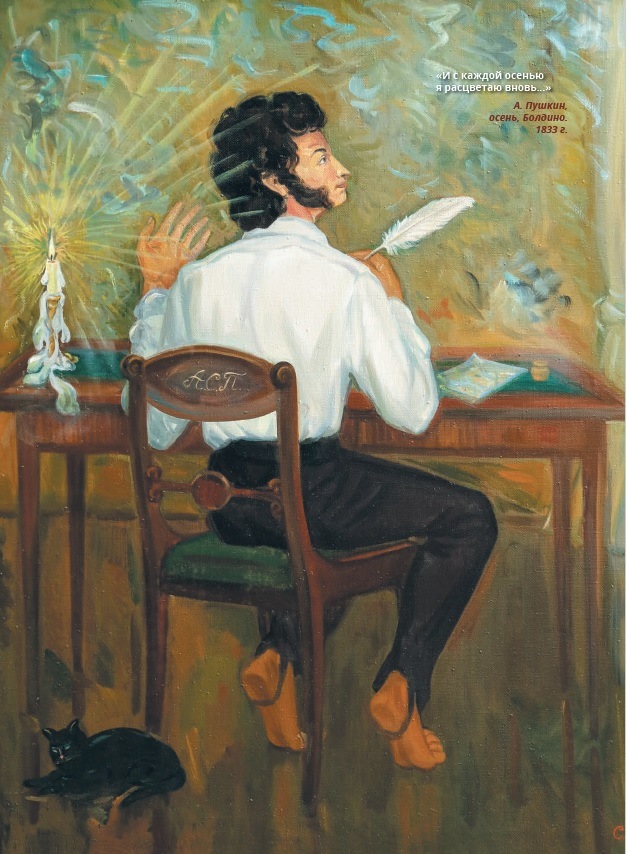

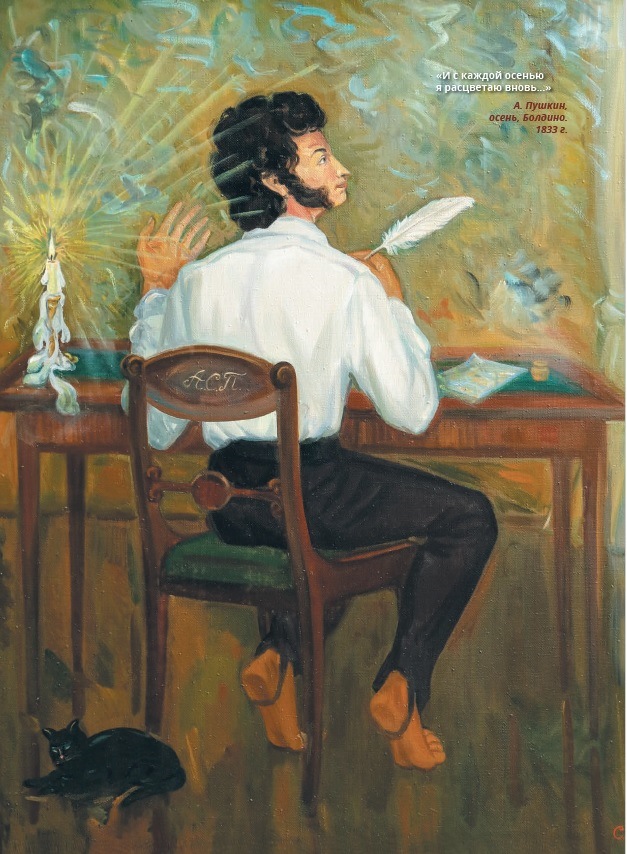

Своеобразно по композиционному строю произведение «А.С. Пушкин. Вдохновение». Взгляд зрителя сразу падает на фигуру поэта, зритель становится соучастником в минуты вдохновенной работы поэта. Художник умело проникает в его внутренний эмоциональный мир, пытается понять и передать изобразительными средствами волнующий, захватывающий, трудноуловимый процесс поэтического творчества. Сверкающая белизной рубашка Пушкина, перо, воск тающей свечи – все это зрительно укрепляет основной для живописца признак поэта – белизну его души. Трепетность чувств подчеркнута экспрессией движения фона и игрой светотени. Передача вибрации света передана и через контрастное сопоставление светлого и темного в одежде, и через сложнейшие цветовые сочетания теней на полу.

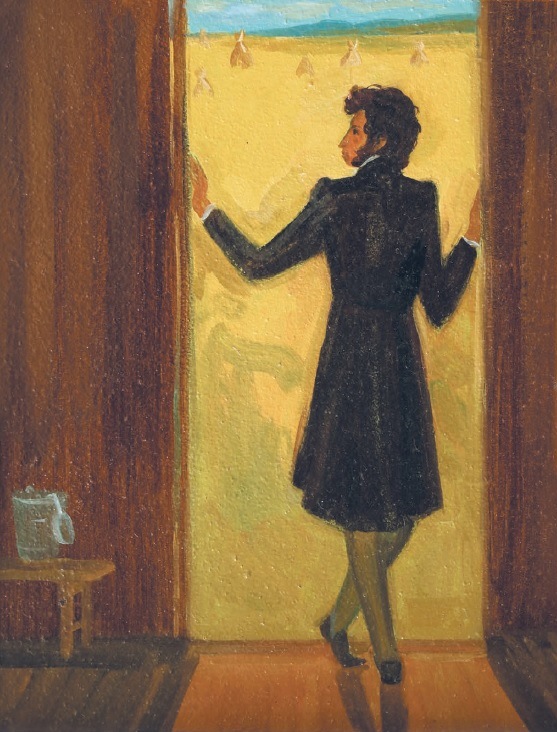

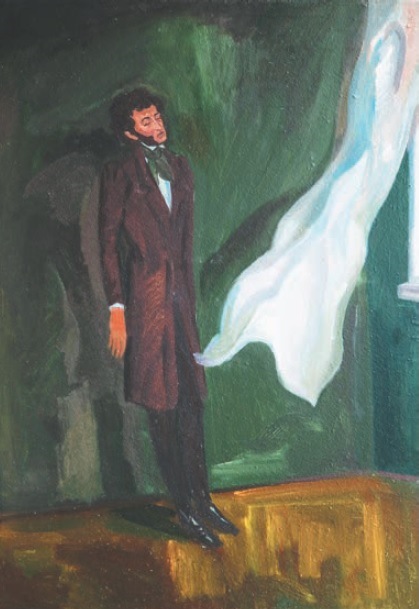

Иное звучание приобретает работа «Отъезд из Болдино». Она привлекает непринужденностью композиции и ясностью пластического исполнения. Поэт погружен в себя. Романтическая основа образа выражена глубоким, контрастным колоритом, построенном на тональном сочетании коричневато-охристого силуэта фигуры с синевато-серебристыми шторами в интерьере. В образе А.С. Пушкина передана душевная мягкость, какая-то особая скромность и незащищенность, утонченная внутренняя организация и затаенная грусть.

Иное звучание приобретает работа «Отъезд из Болдино». Она привлекает непринужденностью композиции и ясностью пластического исполнения. Поэт погружен в себя. Романтическая основа образа выражена глубоким, контрастным колоритом, построенном на тональном сочетании коричневато-охристого силуэта фигуры с синевато-серебристыми шторами в интерьере. В образе А.С. Пушкина передана душевная мягкость, какая-то особая скромность и незащищенность, утонченная внутренняя организация и затаенная грусть.

Из статьи кандидата искусствоведения, заведующей научно-исследовательским отделом Чувашского государственного художественного музея А.Н. Булганиной к книге-альбому «Сергей Блохин. Нижегородское кантри» (Чебоксары, 2023)

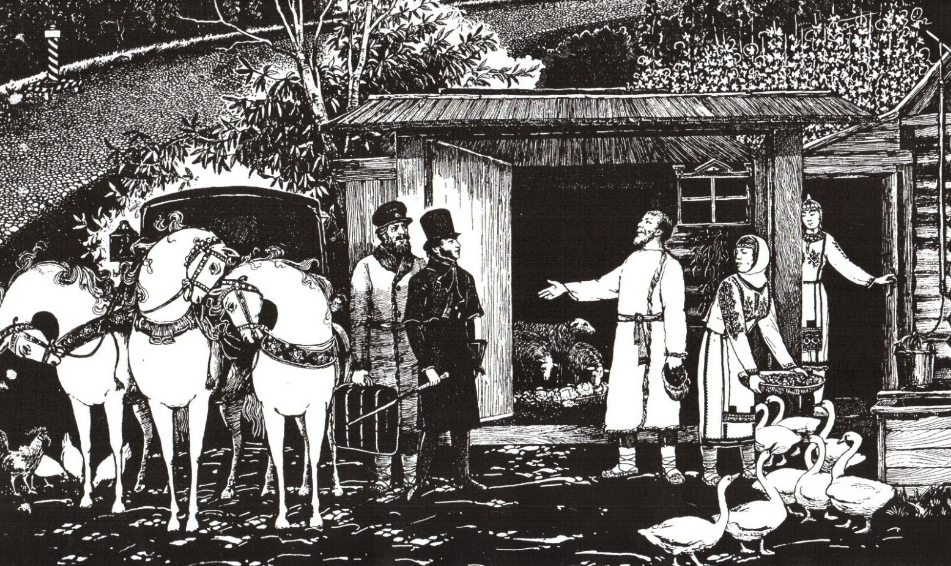

Никита Кузьмич Сверчков (1891 – 1985) тоже запечатлел пребывание Пушкина в Чувашии.

Никита Кузьмич Сверчков (1891 – 1985) тоже запечатлел пребывание Пушкина в Чувашии.

О художнике Н.К. Сверчкове на портале «Культурное наследие Чувашии»

Картина «Приезд А. С. Пушкина в чувашскую деревню» (1952 год) вызвана подлинным историческим событием. А.С. Пушкин был дружен с известным нашим земляком, ученым-востоковедом Н.Я. Бичуриным. Под влиянием Н.Я. Бичурина поэт заинтересовался странами Востока. Пушкин знал, что его друг-монах выходец из «инородцев» Поволжья, и поэтому не мог не заехать в родные места Бичурина, когда ездил собирать материалы о пугачевщине. Задумав книгу о пугачёвском бунте, А.С. Пушкин в 1833 году отправился по местам народного восстания в Поволжье и Оренбуржье. По пути из Нижнего Новгорода на Казань он проехал Чебоксары, вечер застал его у выселка Новое Тогаево (Исмели) близ Мариинского Посада. На картине изображено, как поэт встретил чувашку и был поражен ее красотой. Все вокруг обеспокоены его приездом: и женщина, застывшая с ведром, и мужчина, приподнявший шапку для приветствия.

«Сюжет моей картины таков, - рассказывал художник. – Пушкин приехал в чувашскую деревню, где ему предстоит переночевать. Завязкой мне послужило: «Я помню чудное мгновенье», сказанное по другому случаю, но лучше всего выражающее его восторженное восприятие красоты». Подгоняя лошадей, поэт лихо подкатил к заезжему двору на бричке, соскочил с неё и вдруг увидел у колодца девушку с деревянными вёдрами и коромыслом, пришедшую за водою. Вёдра полные – к счастью. Взгляды их встретились – чудное мгновенье! Девушка в обычном, повседневном наряде, скромна, сдержанна. За скромностью, однако, художник уловил не только телесную красоту, внешнюю привлекательность, но и большую духовную силу, смелость, высокое чувство собственного достоинства. В картине – предзакатное время, когда небо хмурится и издали доносится грозовой гул. В деревенскую тишь и покои приехал неизвестный барин. От таких чуваши привыкли терпеть лишь беду, горе и разорение. Что будет на этот раз? Эта настороженность откровенно читается в образе старика, когда-то наверняка «разбойника», открывающего нежданному гостю ворота. Обеспокоена и женщина, застывшая с ведром на крючке. Мужчина, стоящий за нею, приподнял шапку, приветствуя иноземца. Его крепкая фигура символизирует одного из этих бунтарей, ради встречи с которыми А.С. Пушкин предпринял это небезопасное путешествие. Однако приветливый вид А.С. Пушкина, его зачарованность девушкой, молнией поразившей сердце заезжего барина, и то, что ямщик «из чуваш» весело наблюдает за происходящей сценой, разрядили невольное напряжение. Солнце, как бы поразившись силе красоты, выглянуло на минутку из-за облаков, тепло осветило поэта и дом, где его по-доброму примут хозяева. Ветки деревьев как-то неуклюже и ласково опускаются вниз, приглашая под свою сень пришельцев, чувствуя в них друзей, а не врагов. В этой обстановке лицо и тухья девушки, увиденные художником в слегка «дымчатой» тени, смотрятся неброско, но блеск серебра и пылающий огонь на щеках выдают ту силу, которая помогла древнему народу пронести через 2000 лет свое гордое имя».

«Сюжет моей картины таков, - рассказывал художник. – Пушкин приехал в чувашскую деревню, где ему предстоит переночевать. Завязкой мне послужило: «Я помню чудное мгновенье», сказанное по другому случаю, но лучше всего выражающее его восторженное восприятие красоты». Подгоняя лошадей, поэт лихо подкатил к заезжему двору на бричке, соскочил с неё и вдруг увидел у колодца девушку с деревянными вёдрами и коромыслом, пришедшую за водою. Вёдра полные – к счастью. Взгляды их встретились – чудное мгновенье! Девушка в обычном, повседневном наряде, скромна, сдержанна. За скромностью, однако, художник уловил не только телесную красоту, внешнюю привлекательность, но и большую духовную силу, смелость, высокое чувство собственного достоинства. В картине – предзакатное время, когда небо хмурится и издали доносится грозовой гул. В деревенскую тишь и покои приехал неизвестный барин. От таких чуваши привыкли терпеть лишь беду, горе и разорение. Что будет на этот раз? Эта настороженность откровенно читается в образе старика, когда-то наверняка «разбойника», открывающего нежданному гостю ворота. Обеспокоена и женщина, застывшая с ведром на крючке. Мужчина, стоящий за нею, приподнял шапку, приветствуя иноземца. Его крепкая фигура символизирует одного из этих бунтарей, ради встречи с которыми А.С. Пушкин предпринял это небезопасное путешествие. Однако приветливый вид А.С. Пушкина, его зачарованность девушкой, молнией поразившей сердце заезжего барина, и то, что ямщик «из чуваш» весело наблюдает за происходящей сценой, разрядили невольное напряжение. Солнце, как бы поразившись силе красоты, выглянуло на минутку из-за облаков, тепло осветило поэта и дом, где его по-доброму примут хозяева. Ветки деревьев как-то неуклюже и ласково опускаются вниз, приглашая под свою сень пришельцев, чувствуя в них друзей, а не врагов. В этой обстановке лицо и тухья девушки, увиденные художником в слегка «дымчатой» тени, смотрятся неброско, но блеск серебра и пылающий огонь на щеках выдают ту силу, которая помогла древнему народу пронести через 2000 лет свое гордое имя».

Из книги: Сверчков Н.К. Счастье. Воспоминания художника / Н.К. Сверчков. – Чебоксары, 1976. – С. 85.

Народный художник России и Чувашии Николай Васильевич Овчинников (1918 - 2004) посвятил Пушкину 3 полотна.

О художнике Н.В. Овчинникове на портале «Культурное наследие Чувашии»

«У ручья» (У родника).

«У ручья» (У родника).

Эта картина – последняя работа из всех работ Овчинникова, написана она в 1998 году. В ней Овчинников продолжает традиции Сверчкова. Художник изобразил А.С. Пушкина в чувашской деревне. Деревья в осеннем наряде. Тройка лошадей у родника. Старая ива у колод с водой. Кони пьют чистейшую родниковую воду. Пушкин сходит с кареты и встречается с девушкой–чувашкой. На девушке – красивый, праздничный национальный наряд, на голове – тухья. Девушка идет по засыпанной золотыми листьями тропинке, неся воду в ведрах на коромысле. Сельский люд сбежался и смотрит на гостя, а гость любуется девушкой. Художник ярко передал красоту и особенность природы чувашской деревни. Пушкин особенно любил путешествовать осенью, осень – его любимая пора.

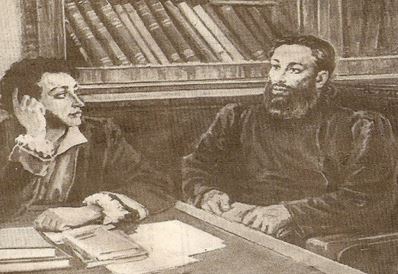

«Пушкин и Никита Яковлевич Бичурин в Петербурге».

«Пушкин и Никита Яковлевич Бичурин в Петербурге».

Вот описание портрета Бичурина, сделанное в прошлом веке: «Был он высокого роста, держался совершенно прямо. Открытый большой лоб…губы довольно толсты, глаза большие, темные, блестящие и живые. Движения быстрые, нетерпеливые. Характер вспыльчивый, раздражительный, иногда – резкий. Сердце доброе, великодушное. Прямой и простодушный. Он никогда не фальшивил и потому терпеть не мог лукавых и заискивающих». Художник сумел верно передать на холсте суть этого замечательного сына России, выходца Чувашской Республики! О чем говорят собеседники? Возможно, о предстоящей экспедиции на Восток, в Китай, куда Пушкин мечтал попасть, но царь не разрешил ему. Бурная Нева гонит пенистые волны. На полотне нас настораживает фигура сфинкса. Сфинкс – это загадочный человек (иносказательно). Вероятно, это применимо и к Н.Я. Бичурину.

«А.С. Пушкин и Н.Я. Бичурин в кабинете».

На картине Овчинникова Пушкин изображен в домашней обстановке. На нем халат, белая рубашка с воротником. Бичурин в домашнем одеянии. Сразу видно, что Пушкин и Бичурин – близкие друзья.

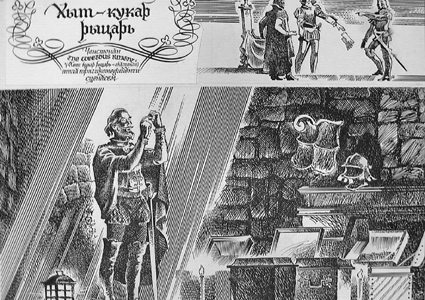

Многие чувашские художники иллюстрировали произведения А.С. Пушкина. Так, заслуженный художник Чувашии Элли Михайлович Юрьев (1936 – 2001) иллюстрировал «Маленькие трагедии» Пушкина.

Многие чувашские художники иллюстрировали произведения А.С. Пушкина. Так, заслуженный художник Чувашии Элли Михайлович Юрьев (1936 – 2001) иллюстрировал «Маленькие трагедии» Пушкина.

О художнике Э.М. Юрьеве на портале «Культурное наследие Чувашии»

Над «Маленькими трагедиями» художник работал полгода. Работал очень напряженно, мобилизовав весь свой творческий потенциал и накопленный опыт, что позволило ему создать высокопрофессиональное оформление выдающегося творения русской литературы.

Вот как вспоминал сам художник: «Книга эта делалась очень быстро. Очень энергично мне пришлось поработать над ней. Я понимал, что Пушкина, а тем более это произведение, просто так, в каком-то «казенном» виде, нельзя было подавать. Главная сложность работы заключалась в том, что действие каждой новой трагедии происходит в разные эпохи, с разными народами и представляет разные материальные культуры. Чтобы быть правдивым в изображении шпаг, кинжалов, эфесов, стилетов, одежды, головных уборов, обуви и т.д., я вынужден был все это в быстром темпе изучить, чтобы затем уверенно использовать в своих иллюстрациях».

На всем протяжении работы над «Маленькими трагедиями» Юрьев думал о целостности художественного оформления и добивался ее всеми возможными средствами. Именно с этой целью специально для данного издания он разработал свой «готический» шрифт, которым исполнены все заголовки и подзаголовки. Активное введение орнаментальных венков и виньеток в оформление обложки, титульных разворотов, шмуцтитулов, всех заголовков и подзаголовков трагедий, концовок, колонцифр и т.д. также пронизывают книгу объединяющим началом. В «Маленьких трагедиях» нет ни одной страницы, на которой не были бы использованы графические элементы оформления. С глубоким проникновением в содержание каждой трагедии исполнены сюжетно-событийные композиции для шмуцтитулов и заставки, представляющие главных героев пьес-трагедий. По характеру исполнения они эмоционально-страстные и патетично-театральные. Творческой удачей автора стало графическое решение форзацев, пронизанное стремлением – через атрибуты оформления символически оъединить все пьесы великого поэта, предстающие в одном издании. Очень содержателен графический портрет А.С. Пушкина на фронтисписе, исполненный художником. В его образе автору удалось передать ощущение неприятия, возмущения, осуждения и, более того, гнева поэта, проницательный взгляд которого увидел «жуткую трагедию своего времени».

Из книги: Викторов, Ю.В. Элли Юрьев. Художник и время / Ю.В. Викторов. – Чебоксары, 2005. – С. 89-92.

Портрет А.С. Пушкина, созданный художником для оформления фронтисписа к «Маленьким трагедиям», 1983.

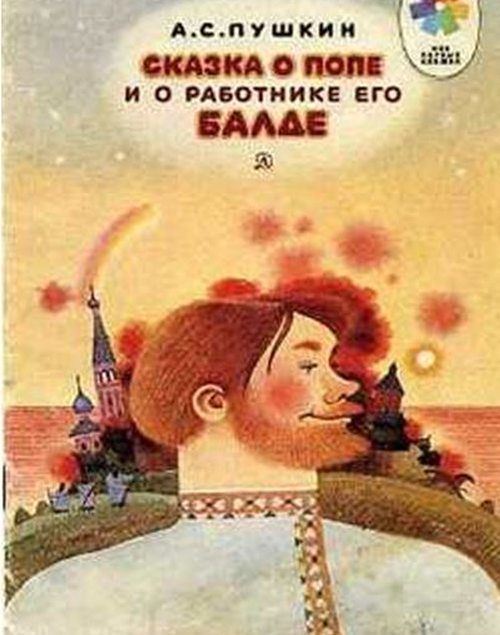

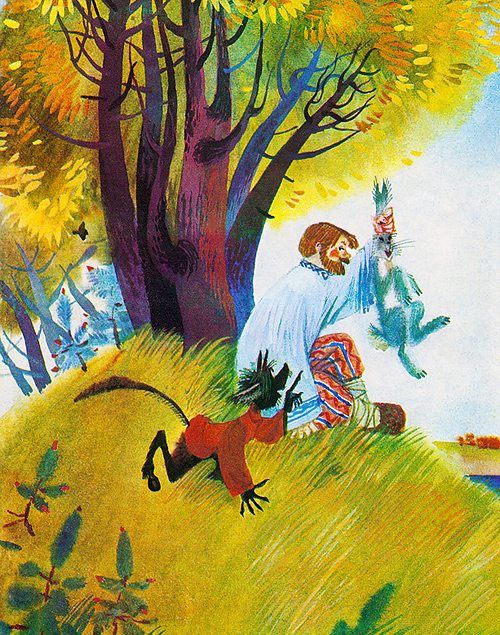

Заслуженный художник России и Чувашии, преподаватель чебоксарского художественного училища Виктор Глебович Бритвин (р. 1955) прекрасно иллюстрировал «Сказку о попе и работнике его Балде».

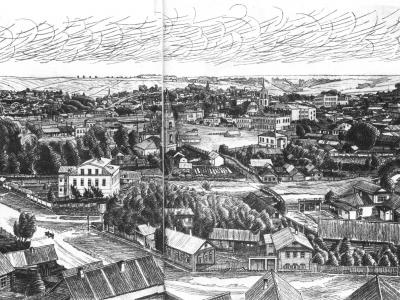

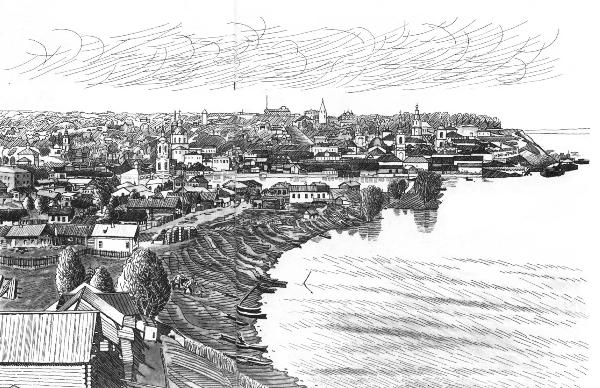

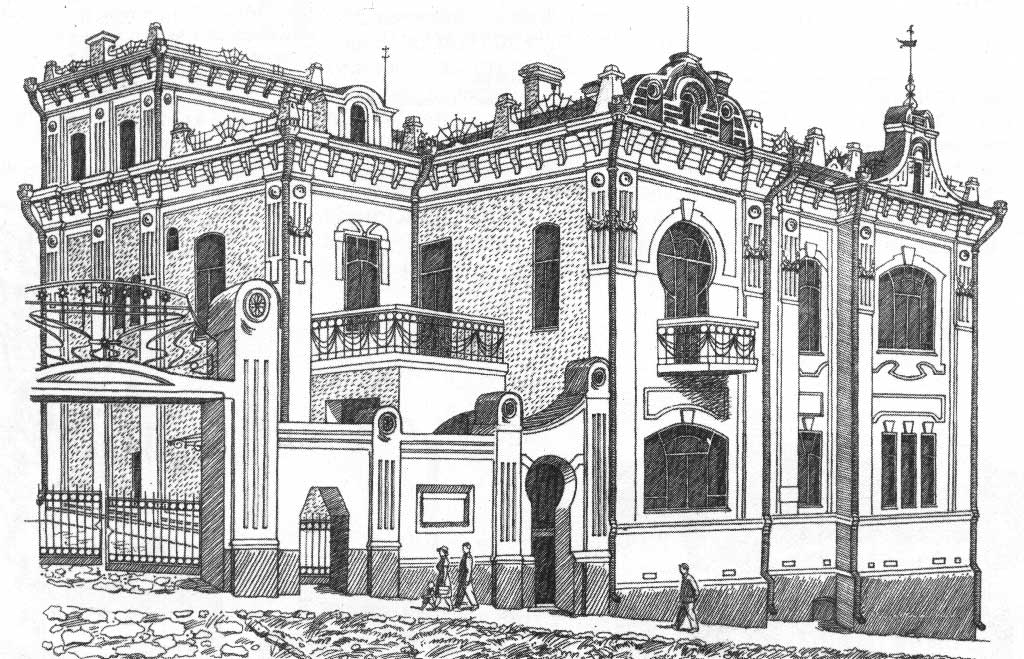

Старейший художник Чувашии Егор Иванович Иванов (1918 – 2011) – автор нескольких графических рисунков, изображающих старые Чебоксары. На этих рисунках представлены те места и улицы, по которым проезжал в Чебоксарах А.С Пушкин.

Иллюстрации из книг:

Список литературы:

- Автономова, А.Н. История чувашского народа в произведениях Н.В. Овчинникова / А.Н. Автономова // Николай Васильевич Овчинников. Сборник статей и материалов. – Чебоксары, 2017. – С. 41-42.

- Викторов, Ю.В. Элли Юрьев. Художник и время / Ю.В. Викторов. – Чебоксары, 2005. – С. 89-92.

- Иванов, Егор Иванович. Старые Чебоксары : памятники деревянного и каменного зодчества XVI-XX в. : альбом рисунков / Е. И. Иванов ; [под ред. В. Д. Димитриева]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1994. - 144 с. - Посвящается 525-летию основания города.

- Иванов, Егор Иванович. Старые Чебоксары : памятники деревянного и каменного зодчества XVI-XX веков : альбом рисунков / Е. И. Иванов ; [под ред. и предисл. В. Д. Димитриева ; пер. резюме на англ. яз. В. Н. Шашкова ; худож. ред. Г. С. Самсонова ; предисл. авт.]. - 2-е изд., испр. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2015. - 143 с.

- Электронная копия: Иванов, Егор Иванович. Старые Чебоксары : памятники деревянного и каменного зодчества XVI-XX веков : альбом рисунков / Е. И. Иванов, 2015. - 143 с.

- Панин, В. Сказочные сюжеты в стиле палеха / В. Панин. – Чебоксары, 2009. – С. 7, 13.

- Сверчков Н.К. Счастье. Воспоминания художника / Н.К. Сверчков. – Чебоксары, 1976. – С. 85.